STOとはなにか 注目されている理由や仮想通貨との違い 今後の活用方法を解説

近年では、仮想通貨の普及やデジタル化の流れにより、企業でも資金調達の方法に変化が生まれています。

その中でもSTOはブロックチェーンを活用した新しい資金調達の方法として注目を集めているのをご存じでしょうか。

しかしSTOは仮想通貨やICOと何が違うのか、分からないという人も多いと思います。

そこで今回は、STOの特徴や仮想通貨との違い、今後の活用方法について解説をしていきます。

STOとはなにか

STOは、有価証券をブロックチェーン上でデジタル化して取引をできるようにする資金調達方法です。

Security Token Offeringの略称であり、「Security」とは安心や安全という意味ではなく、証書、株券という意味で使われています。

STOでは、企業が株式や不動産などをデジタル化して取引を行えるようになるため、新しい資金調達の方法として注目をされています。

仮想通貨との違い

STOはブロックチェーン上で運用するため仮想通貨の一種だと思われる人も多いかもしれません。しかしSTOは、ビットコインなどの仮想通貨とは定義や性質が異なります。

企業が発行する有価証券をデジタル化して取引を行うSTOは、有価証券であるため、金融商品取引法で法的な裏付けが定められています。

そのためSTOの取引は、国による法的な規制を基に行われるため、仮想通貨とは安全性や信頼性が異なるといっていいでしょう。

STOが注目を集める理由

STOはブロックチェーンによる新たな資金調達方法として注目を集めています。

STOが注目される背景にはICOとの違いや金融商品取引法の改正によるルールの明確化など知っておくべき理由が多く存在します。

ここではSTOと他の資金調達方法との違いや特徴についてみていきましょう。

ICOからの進化

ビットコインなどの仮想通貨の利用者が増加したことで、ブロックチェーンを用いたデジタルトークンへの期待や需要が高まっていた時期がありました。

その中でもSTOが普及する以前に、ICO(Initial Coin Offering)というブロックチェーン上での資産運用方法が先に注目されています。

ICOの特徴は、裏付け資産が必要ないことや金融商品取引法などの規制がほとんどないという手軽さです。参入障壁が低いため多くのプロジェクトが立ち上がりましたが、一方で審査などが厳しく行われていないため、実態のないプロジェクトや詐欺などの被害が増加する結果となりました。

そのためSTOでは、ICOの欠点を埋めるために裏付け資産や法律での規制などをすることで投資家を保護することができ、安全に資産運用をすることが可能になりました。

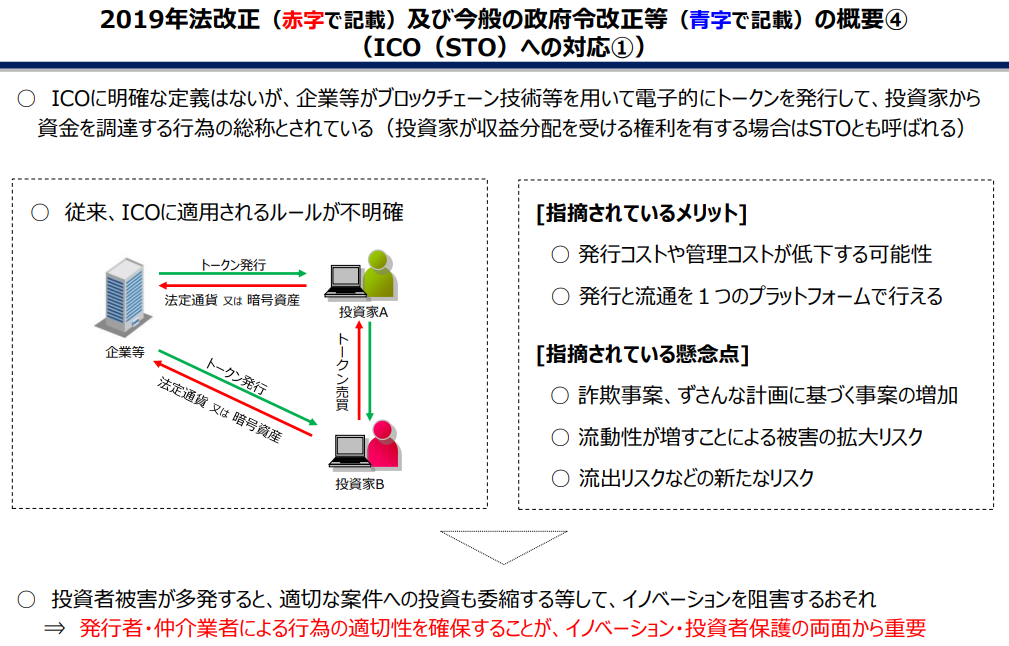

STOに関する規制が明確化された

2020年に金融庁でSTOに関する金融商品取引法の改正が行われました。

法改正では、STOによってトークンを発行する行為に金融商品取引法が適用されることが明確化されています。

また発行者から投資家への情報開示や仲介業者により販売や勧誘に対する規制なども整備されています。

法改正がされた経緯には、従来のICOやSTOに適用されるルールが不明確であったことが挙げられます。

STOは管理コストが少ないことや一つのプラットフォームで発行や流通を行えることなどメリットが多い資金調達方法です。しかし法整備が整っていないために、詐欺やずさんな計画での発行が増加することで、投資家が萎縮してしまい適切な案件に対する投資も行えなくなるリスクが高まってしまいます。

実際に改正金商法によってSTOを発行するための基準は厳しくなりましたが、投資家が守られる法整備が行われたことで、個人が容易に投資を行えるようになりました。

手軽な資金調達方法

STOでは、資金調達をスムーズに行うことができます。

企業が資金調達をするためには、審査や手続きなどが多く時間がかかってしまうことが多いです。

例えば不動産では、実物の不動産やREITなどの投資方法がありますが、実物の不動産では、まとまった投資額が必要になり、REITでは株式と同様に売買時間帯は平日に限られます。

しかしSTOでは、24時間取引が可能であり比較的少額からも投資が可能なため個人投資家でも購入しやすい特徴があります。

スタートアップ企業にもチャンスが

STOはスタートアップ企業の資金調達方法としても有用です。

起業して間もない時期は赤字経営になることも多く、資金調達が必要になる場合が多いです。しかしスタートアップ企業のように創業間もない場合には、金融機関から融資を受けることは簡単ではありません。

そこでSTOであれば、将来性や商品やサービスの価値を投資家が判断し多くの投資を受けられる可能性もあります。

ブロックチェーン技術の安全性の高さ

STOはブロックチェーン上で運用するため安全性の高さが優れています。

従来のシステムである中央集権型では、ハッキングやデータの改ざんなど企業や投資家にとってのリスクが存在しました。

ブロックチェーン技術が従来のシステムと異なる点は、分散型のネットワークになっているため相互監視をすることができ、改ざんやハッキングによる乗っ取りを排除しやすい仕組みになっています。

今後STOを活用する方法

改正金商法が施行されたことによってSTOに関するルールは明確化され、様々な分野で利用が拡大されることが期待できます。

まだセキュリティトークンの知名度は高くはありませんが、不動産や金融以外にもスタートアップ企業の資金調達など活用方法が増えています。

シェアリングサービス>

STOはシェアリングサービスとの相性がいいと言われています。

AirbnbやUberといったシェアリングサービスは、近年で急速に利用が拡大していますが、盗難などのリスクや貸し借りの管理コストが課題となっています。

STOでは、決済にスマートコントラクト機能を導入することでブロックチェーン上に記録をすることができ、透明性が高く安全な管理体制をとることができます。

未上場企業の資金調達

STOでは未上場企業やスタートアップ企業など資金を集めにくい企業でも活用することができます。

企業が資金調達をするためには、長年の経営実績が必要になりコストも多くかかってしまう傾向にありました。

しかし2021年には、アメリカのスタートアップ企業であるExodus社はSTOによって約7,500万ドルの資金調達に成功しています。(引用:Securitize Powers Exodus’ Regulation A Offering)

Exodus社が利用したSecuritize Marketsでは、投資商品が全てトークン化されており、仲介者が少ない運用方法、即時決済によるリスクの軽減などを実現しており、従来の紙の証券よりも多くのメリットがありスタートアップ企業でも参加しやすいシステムとなっています。

不動産STO

STOは証券だけでなく不動産でも活用が期待されています。

不動産をセキュリティトークン化することによって、世界中の投資家が情報を集めることができ小口からの投資が可能になります。

現物の不動産では数千万円からの高額での取引が多いため金融機関から融資を受ける必要がありましたが、不動産STOでは幅広い層の投資家から無理のない金額で資金調達ができるようになります。

2022年8月には、ケネディクス株式会社が日本で最大規模の約70億円の不動産STOを完了しています。

一口あたり100万円からの発行価格で販売しており多くの投資家から資金を集めることに成功しています。

まとめ

STOは低コストだけではなく、金融商品取引法の基準に沿った安全性の高さや透明性のある新しい資金調達の方法です。

しかし国内での利用はまだ少なく、期待されている点と実際に運用できることには差があるのが現状です。

今後も企業でデジタル化が推進されていくことは確実なので、市場が拡大していくことが期待されています。