仮想通貨の税金対策とは 税金の仕組みや課税タイミング 今度の税制改正について解説

近年ビットコインなどの仮想通貨は高騰を続けており、仮想通貨の取引で大きく稼いだという人も多いと思います。しかし利益を出したら税金を納税しなければいけないことを忘れてはいけません。

実際に仮想通貨の取引で確定申告をせずに数千万円の罰金が課されるという事例も報告がされています。

このようなトラブルに巻き込まれないためにも仮想通貨の税金の仕組みや課税されるタイミング、節税対策などを理解しましょう。

仮想通貨の申告漏れが問題になっている

仮想通貨の取引は急速に拡大しており、一般の投資家の中にも仮想通貨を購入した経験があるという人が増えています。

その一方で仮想通貨の売却などを行った場合にどのような税金を納める必要があるのかを知らない人も多いのが現状です。中には仮想通貨で利益を出した時にも確定申告をする必要がないと考えている人も一定数存在します。

実際に仮想通貨に関する確定申告漏れが発覚した時には延滞税や無申告課税などを納める必要があります。2020年3月には金沢国税庁によって約7,700万円を脱税した会社役員が告発され、罰金1,800万円の有罪判決が出ています。(引用:https://www.yomiuri.co.jp/national/20220219-OYT1T50366/2/)

このように仮想通貨の取引で利益が確定した場合には必ず申告しなければいけないため、仮想通貨の課税所得や課税されるパターンを理解しておく必要があります。

仮想通貨の税金とは

仮想通貨の取引で1年間で20万円以上の利益が出た時には確定申告をする必要があります。ここでは仮想通貨と株式投資の税金の違いや税率などについてみていきましょう。

株式投資と仮想通貨の税金の違い

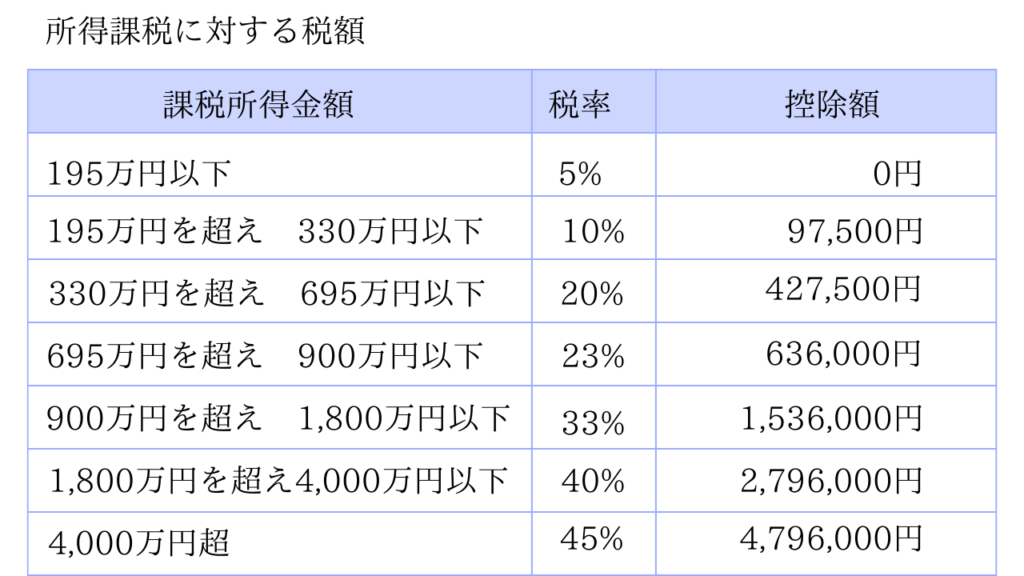

仮想通貨は総合課税に分類されますが、株式投資は分離課税が適当されます。株式投資で利益が確定した時には譲渡所得として一律20.315%の課税となります。

仮想通貨の課税との違いは、どれだけ多額の利益を出しても税率は20.315%で変わらないという点です。また原則として確定申告は必要になりますが、特別口座を活用することで納税の負担を軽減することも可能です。

仮想通貨は雑所得に分類される

一方で仮想通貨は総合課税で雑所得に分類されます。総合課税とは給与所得や事業所得などを合計した総所得金額から計算をするため自分自身で確定申告をする必要があります。

上記の表のように高額の利益が出た際には所得税の45%と住民税の10%で最大55%の税率となります。そのため株式投資と比較すると仮想通貨の税率は高くなっています。

そして株式投資のように証券会社の特別口座のような仕組みもないため、損益計算などに時間や手間がかかるため確定申告するためのハードルが高いです。

仮想通貨の投資で課税されるタイミング

仮想通貨の取引で一定の利益を出すと確定申告をする必要があります。ここではどのような場面で課税がされるのかを解説していきます。

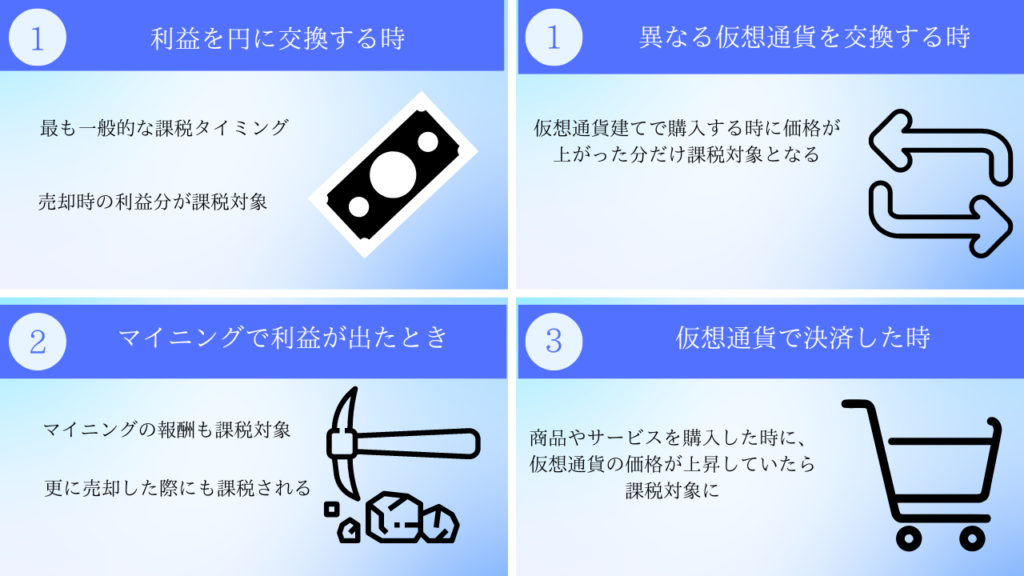

仮想通貨の利益を円に交換する時

最も一般的なのが円で仮想通貨を購入して、価格が上昇した後に売却して円に戻す方法です。

仮想通貨を売却した際に発生した利益分が課税対象となります。

例えばETHの価格が25万円の時に5ETH購入し、40万円に上がった時に5ETHを売却すると、

40万円 × 5ETH – 25万円 × 5ETH = 75万円

このように75万円の利益に対して課税がされることになります。

そのため仮想通貨の取引の記録は税金の計算をする際に必要不可欠になります。取引所の取引履歴などからバックアップをとっておきましょう。

異なる仮想通貨を交換する時

仮想通貨で異なる銘柄を購入した際にも課税のタイミングとなります。ビットコインを購入して価格が上昇した後に他のアルトコインをビットコイン建てで購入すると、価格が上がった分だけが利益とみなされます。

特に海外取引所などでは円建てではなくビットコイン建てでしか購入ができないアルトコインや草コインも多く存在するので仮想通貨同士でトレードを行う際には利益が出ているのかをしっかり確認しましょう。

マイニングで利益が出たとき

マイニングによってビットコインなどの報酬を受け取った場合にも課税がされます。マイニングとは仮想通貨のデータの処理を補助することで報酬を受け取ることができる仕組みです。

マイニングでは報酬を受け取った時と報酬である仮想通貨を売却した時の2つのタイミングで課税がされます。

マイニングは水道光熱費や機材費など経費を計上することができるため確定申告の際には経費の計算を忘れないようにしましょう。

仮想通貨で決済をしたとき

仮想通貨で商品などを購入した時には課税がされることとなります。

仮想通貨で決済をするタイミングで価格が上昇していれば利益が発生したとみなされます。

例えば20万円のパソコンをビットコインで購入したとします。ビットコインは1BTC=200万円の時に購入しパソコンの購入には0.05BTCかかりました。

20万円 -(200万円 × 0.05BTC) = 10万円

上記の場合には10万円の利益が発生したことになります。

仮想通貨で様々な商品やサービスを利用できるようになりましたが、購入をする際に課税されているということに注意しなければいけません。

仮想通貨の税金対策

仮想通貨の取引による所得は雑所得に分類されており、利益が高くなれば税率も比例して高くなります。ここでは累進課税でできるだけ所得を抑えるためにできる税金対策を紹介します。

仮想通貨の利益を必要経費で相殺する

仮想通貨の取引では様々な機材や電気料金等を使うため必要経費を計上することで利益と相殺させることができます。

経費に計上できる代表的なものをみていきましょう。

- 仮想通貨関連のセミナー代

- 仮想通貨の書籍代

- 仮想通貨の取引やマイニングで必要となるパソコン

- 仮想通貨の取引を計算するツール

- 仮想通貨の確定申告の依頼料金

- 出金・取引手数料

- インターネットの通信費

上記のような経費と認められるためには仮想通貨の取引に必要であったと証明できることが必要になります。購入をする際には領収書など必要な書類などを保管しておきましょう。

含み損の仮想通貨と相殺する

仮想通貨の利益と損失を相殺することで課税額を減らす方法があります。損益の圧縮によって赤字分を差し引くことができるため確定申告で支払う税金を減らすことも可能です。

具体的には、仮想通貨Aで100万円の利益が出たとしても、仮想通貨Bに60万円の含み損がある場合には売却することで、全体の利益を40万円分にまで抑えることが可能です。

法人化する

仮想通貨の取引で高額の利益が発生する場合には法人化することで節税することも可能です。

個人での仮想通貨取引では利益が発生すると最大55%の課税がされることになります。

そこで法人化することで所得税ではなく法人税に切り替えることができ、最大税率を安く済ますことができます。法人税は最大で23.2%なので高額の利益が発生するのであれば法人化することもひとつの手段となります。

他にも、10年間の繰り越しや給与所得の控除、経費に算入など法人化することで多くのメリットがあります。

ふるさと納税を活用

仮想通貨の取引で利益が発生する場合にはふるさと納税を有効活用することができます。

ふるさと納税では仮想通貨など所得が高ければ高いほど控除対象額も増えるため、返礼品の金額が大きくなります。

ふるさと納税によって支払う税金が安くはなりませんが、返礼品を受け取ることができるため活用をして損をすることはありません。

仮想通貨を保有し続ける

仮想通貨を売却せずに保有し続けることもひとつの選択肢です。現在の仮想通貨の税金は総合課税となっているため住民税を含めると最大55%の税率になり、株式投資の分離課税と比較すると高くなっています。そのため仮想通貨の投資家にとっては不利な税制となっているため、税制が改正されるまで待つことも有効です。

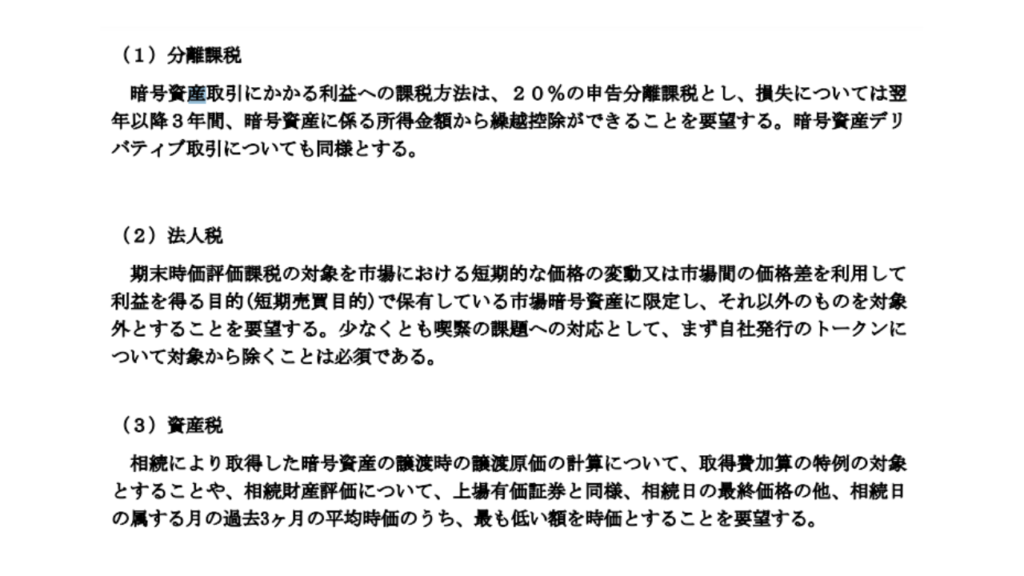

仮想通貨の税制が改正される動きも

仮想通貨の課税方法を見直す動きもあります。現在の仮想通貨は株式投資やFXのように分離課税でないため、海外と比較しても投資家への負担が大きいです。

そのため、2022年7月に日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)と日本暗号資産取引業協会(JVCEA)は共同で税制改正要望書を公表しています。

(引用:2023年度税制改正に関する要望書)

要望書の内容は仮想通貨の課税を20%の申告分離課税にし、損失を3年間繰越控除できることなどを要望しています。

仮想通貨の市場は世界的にも毎年大きく成長を続けており、NFTやメタバースなど新しいサービスも生まれています。市場規模の観点からみても税制改正を検討するだけの成長を遂げているため期待ができます。

まとめ

今回は仮想通貨の税金対策について解説をしました。

仮想通貨の課税方法は総合課税なので利益が出るほど税率が高くなる累進課税です。そのため少しでも所得を抑えて確定申告で納税する金額を少なくする工夫が必要になります。

また仮想通貨の税制改正がされる動きもあるため、今は静観して保有し続けることもひとつの手段といえるでしょう。