今さら聞けない!ブロックチェーンの誕生から現在までを徹底解説

みなさんは「インターネット以来の技術革新」といわれるほど注目を集めている

ブロックチェーンはご存知でしょうか?

おそらく「一度は聞いたことがある」という方がほとんどだと思います。

また、投資や投機のために暗号資産(仮想通貨)の情報収集や勉強を行っている方にとって必ずと言っていいほどよく出てくるワードです。

しかしながら、

- ブロックチェーンとは何なのか

- ブロックチェーンがなぜ凄いとされているのか

- ブロックチェーンがどこでどのように使われているのか

こういった部分まで理解されている方はあまりいないのではないでしょうか?

そこで、なんとなくブロックチェーンを理解している方に向けて

できるだけ専門用語を使わずに解説していきます。

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンとは、

情報を記録するデータベース技術の一種で、

当時既にあった技術を組み合わせて作られた技術です。

大まかなイメージでいうと、

ブロックと呼ばれる単位でデータを管理し、

それを鎖(チェーン)のように連結してデータを保管する技術です。

今となっては世界中で流通している暗号資産(仮想通貨)ですが、

この土台となっている技術がブロックチェーンです。

ブロックチェーンはどうやって生まれたのか

2008年に正体不明の人物「サトシ・ナカモト」が一つの論文を公開しました。

内容は大きく2つ

- 金融機関を通さない、暗号資産(仮想通貨)という新しい概念

- そのシステムの土台となるブロックチェーン技術について

この論文に興味を持った複数のエンジニアたちが有志で開発を進め、

2009年に暗号資産(仮想通貨)ビットコインとブロックチェーンは誕生しました。

余談ですが、「サトシ・ナカモト」の正体は今だに分かっておらず、様々な説が世界中で流れていますが、依然として謎に包まれたままとなっています。

ブロックチェーンが注目されている理由

ブロックチェーンが世界で注目されている理由を一言にまとめると

「公正な取引の記録を残すことができる技術」だから。

そもそも、暗号資産・ブロックチェーン誕生のきっかけとなった「サトシ・ナカモト」は、

- 誰も介入できない

- 決してダウンしない

- 公正に取引を記録できる

- 政府等の管理者に縛られない

こういったシステム・サービスを作るためにビットコインを生み出したと言われています。

その背景には、政府や行政、企業などで公的な情報の紛失や書き換えなどの、

悪意ある不正な事件が国内外問わず、世界中で多発している問題があります。

そのような問題や不安を抱えている中、こういった問題を未然に防ぎ、

誰もが公正な取引をすることができる技術に世界中のエンジニアが注目しました。

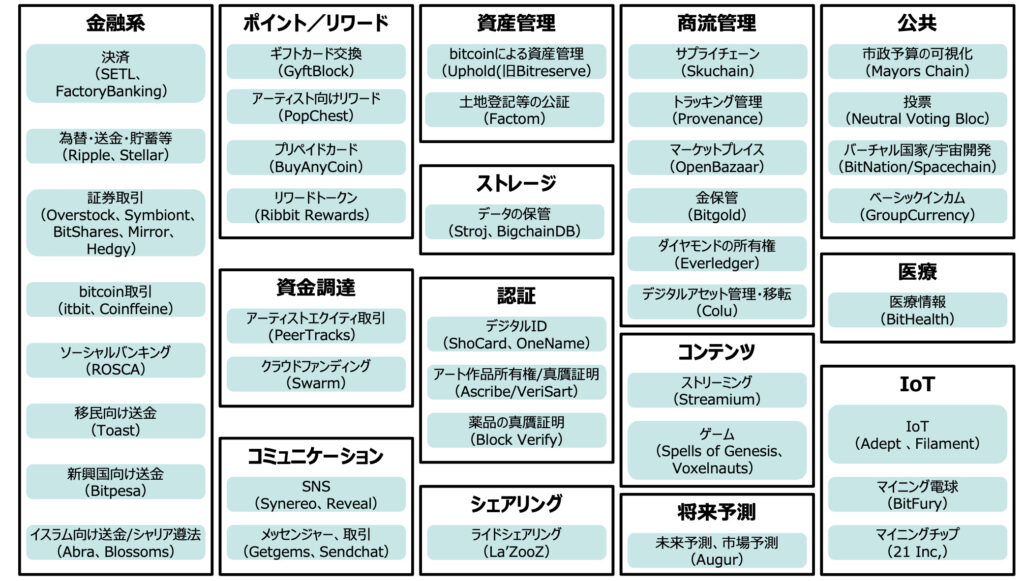

ブロックチェーンといえば、

暗号資産(仮想通貨)や金融商品ばかり活用されているイメージがあるかもしれませんが、証券取引、保険関連、送金や資金調達、シェアリングサービス、食品の流通サービス、アーティストや企業・個人の著作権管理、アート作品・美術品の所有権、医療サービス、行政手続きや投票まで、多種多様な分野で活用できるとされています。

※引用元:経済産業省 ブロックチェーン技術を活用したサービスに関する国外動向調査報告書(概要)

なぜここまで様々な分野でブロックチェーンが活用できるのかについては後述の

ブロックチェーンの特徴や種類で詳しく解説していきます。

ブロックチェーンの特徴

※引用元:経済産業省 ブロックチェーン技術を活用したサービスに関する国外動向調査報告書(概要)

世の中のあらゆるものに活用できるブロックチェーンですが

特徴は大きく3つあります。

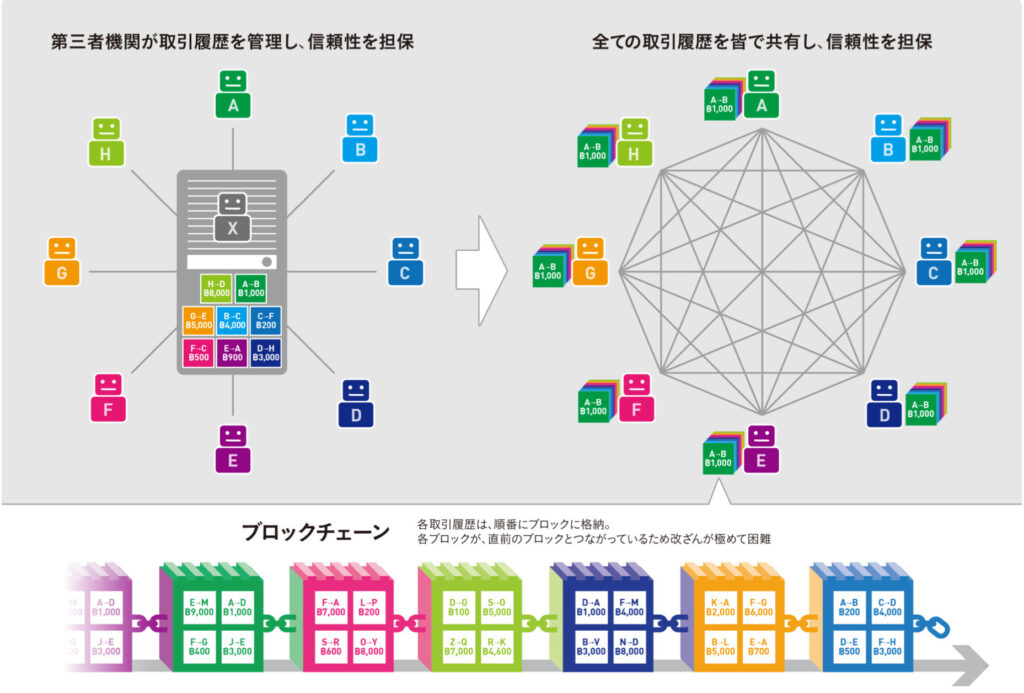

- 管理者のいない非中央集権システム

- 改ざん不可能な暗号技術

- 信頼性の高いユーザー間取引

①管理者のいない非中央集権システム

ブロックチェーンは、

特定の管理者が存在しない非中央集権システムを作り出すことができます。

誰か一人が管理するのではなく、ネットワークに参加している全員でデータを共有・分散管理するようなシステムになっています。

そのため、中央で管理しているサーバーに問題が発生し、

サーバーダウンやデータ消失等の問題が起きることがありません。

②改ざん不可能な暗号技術

ブロックチェーンは「秘密鍵」「公開鍵」「P2Pネットワーク」「ハッシュ」「電子署名」「コンセンサスアルゴリズム」など、すでに存在していた技術を組み合わせ、応用することで改ざん不可能な暗号技術が生み出されました。

それぞれの技術については詳しくは解説しませんが、簡単に言うと

ネットワーク参加者同士でやりとりされるデータ情報は

暗号化され、具体的な内容は見られないようになっており、

さらに、情報を記録する際にもデータを暗号化することで

よりセキュリティを強固なものとしています。

こうして複数の暗号技術を組み合わせることで、情報の改ざんを極めて難しくしています。

③信頼性の高いユーザー間取引

ここまで解説したとおり、

ブロックチェーンは特定の管理者ではなく、参加者全員で分散管理を行い、

さらに強力な暗号技術によって抜群のデータセキュリティがなされています。

これによって、ブロックチェーンのネットワークに参加しているユーザー同士で

信頼性の高い取引をすることが可能となっています。

ブロックチェーンの種類

ブロックチェーンでは基本的に特定の管理者が存在しないため、

正しいデータ取引がされているかどうか、共有している参加者全員でチェックし合うという承認システムが実装されています。

このチェック(承認)を行う権利を誰が持っているのか

という点で、大きく3つの種類があります。

- パブリック型:分散性が強く改ざん耐性◎

- プライベート型:大量かつスピーディーな取引◎

- コンソーシアム型:改ざん耐性○ + スピーディーな取引○

①パブリック型:分散性が強く改ざん耐性◎

パブリック型のブロックチェーンは、

オープンでネットワークに接続できる全ての人が承認に参加できます。

パブリック型では、不特定多数の新たなネットワーク参加者が常に入ってくるため、

分散性が強く、改ざんが極めて困難という特徴があります。

ビットコインのブロックチェーンもこのパブリック型に分類されています。

デメリットとして、不特定多数の人たちの承認を得なければならないことから、

承認に時間がかかってしまうという点があります。

②プライベート型:大量かつスピーディーな取引◎

プライベート型のブロックチェーンは、特定の管理者が存在しています。

ネットワークの参加に管理者の許可が必要なことから、外部に情報が漏れる可能性が低いという特徴があります。

さらに、承認の権利を管理者しか持っていないため、少人数での承認が可能になり、パブリック型に比べて、よりスピーディな取引をすることができます。

例えば企業の顧客リストや、行政の戸籍情報など、ネットワークに参加するために管理者の承認が必要となるようなものに向いています。

③コンソーシアム型

コンソーシアム型は複数の管理者が存在しているブロックチェーンです。

分散性が強く、改ざん耐性が強いパブリック型と

スピーディーで大量に処理ができるプライベート型を

組み合わせたものです。

パブリック型よりも承認速度が速く、

プライベート型よりも分散性が高く改ざんが難しいという特徴があります。

そのためコンソーシアム型のブロックチェーンは、同業他社が協力して運用するようなものに活用され始めています。

ブロックチェーンのメリット・デメリット

ここまでブロックチェーンの特徴や種類、注目されている理由について解説してきました。

改めてブロックチェーンのメリットとデメリットについて解説します。

ブロックチェーンのメリット

メリットは大きく3つ

- システムダウンしない

- 高い改ざん耐性

- 公正な記録を残せる

システムダウンしない

現在では、ほとんどの国や企業が中央の管理者となって、高いコストをかけてサーバへの投資・管理運営をしています。

ここで問題となるのが、管理者側でシステムのエラーや異常があった場合、運営しているシステムの全体または一部がストップしてしまい、人々の暮らしに欠かせないサービスであればあるほど影響が大きくなってしまいます。

また、管理者側からしても、復旧のためのコストや時間が取られてしまい、他の活動に少なからず影響が出てしまいます。

こういった問題を、ブロックチェーンは未然に防いでいます。

高い改ざん耐性

ブロックチェーンは、ネットワーク参加者全員でデータを管理しているため、一部の人がデータを改ざんできたとしても、他の参加者が管理しているデータと不整合が発生するためすぐに発見できます。

公正な記録を残せる

ブロックチェーンではネットワーク参加者はもちろんのこと、サービス提供者でも記録の書き換えや消去ができません。

国や行政などの納税、年金等、公的な記録を残す場合に最も適したものとなっています。

悪意なく誤って重要情報を紛失・流出してしまう等のリスクも未然に防ぐことができるため、業務品質や作業効率の向上につながります。

ブロックチェーンのデメリット

デメリットは大きく3つ

- データを消せない

- 処理に時間がかかる

- データ量の増加

データを消せない

データを消せない、書き換えできないというのはブロックチェーンのメリットではありますが、これは時と場合によってはデメリットになり得ます。

例えば、本人の要求に応じて情報を削除しないといけないという義務が個人情報保護法によって定められていますが、現状のままではこれが実施できなくなってしまいます。

こういった問題を解決できる仕組みの開発が課題となっています。

処理に時間がかかる

ブロックチェーンの「ネットワーク参加者全員でデータをチェック、管理する」という特徴がゆえに、その分データ処理に時間がかかってしまいます。

(主にパブリック型のブロックチェーン)

例えば、暗号資産(仮想通貨)のビットコインは、支払いや送金する際、現状約10分かかっています。

今後さらに開発が進み、処理にかかる時間が短縮されていく可能性は十分にありますが、

私たちが普段利用している現金やクレジットカードに比べるとまだまだ遅い状況にあります。

データ量の増加

ブロックチェーンの活用がまだまだされていない現在、5Gやクラウドサービスの普及で以前と比べてデータ量が増加しています。

こういった状況の中、ブロックチェーンの利用が進んでいくとさらに膨大な量のデータ通信や処理がされていくことになります。

コンピュータやネットワーク性能など、昔に比べると格段に性能が向上していますが、ブロックチェーンが今後さらに利用されるようになったとき、データ通信や処理量が追いつかなくなり対応しきれなくなる可能性があります。

ブロックチェーンの利用シーン

ブロックチェーンについてあまり知らないうちは

「ブロックチェーン=ビットコイン」

というように認識している人も少なくないと思います。

そこで国内、海外問わず実際にブロックチェーンを活用している事例をいくつかご紹介します。

アメリカ大統領選挙での活用

2020年、アメリカのユタ州でスマートフォンを使ったブロックチェーン投票が行われました。もともと、郵便投票や不在者投票について不正な投票ができてしまうという問題がアメリカ全体でありました。これに対してユタ州がいち早く対応しました。

アメリカで初めて選挙の投票にブロックチェーンを活用した事例として有名です。

SONY:音楽の著作権管理

2019年4月、株式会社ソニーミュージックエンターテインメントが、音楽の著作権管理として当時世界初の試みである「soundmain(サウンドメイン)」と呼ばれるプラットフォームを提供しました。

これによって、クリエイターの著作権を守り、著作権登録に必要な事務作業が簡単になったりと、これまで以上にコンテンツの作成に集中できるような環境を実現しています。

本人証明のためのデジタルIDの発行:ID2020

2015年9月、国連は持続可能な開発目標の中で、

「2030年までにすべての人に出生証明を含む法的なアイデンティティーを提供する」

という目標を定めました。

マイクロソフトをはじめとする企業、公的機関、NGO団体等と連携し、ブロックチェーンと活用したプラットフォームの開発を進めています。

私たち日本人は、生まれてから戸籍ができ、住民登録をして、日々の生活を送る中で自分の身分を証明してサービスを受けるということは当たり前のことで、特に不自由なく生活している方がほとんどです。

しかし、世界では約11億人の人が身分を証明できるものを持っていない現状があります。こういった人は、医療や教育といった基本的なサービスが受けられず、深刻な人権の問題として以前から声があがっています。

こうした問題を解決するために、国連はブロックチェーンを活用し、「ID2020」プロジェクトを立ち上げています。

スイス:ペット業界の問題解決

2019年、スイスのスタートアップ企業「CogniPet」が、ペット業界の様々な問題を解決するためにブロックチェーンを活用したモバイルアプリの開発を発表しました。

犬や猫などをはじめとするペットの需要は、日本を含め世界中で高まっています。

そんな中、ペットの殺処分や保健所送り・遺棄など、世界中で問題となっていることから、ブロックチェーンを活用したサービスの開発をスタートしています。

日本でも、近年ではマイクロチップをペットに埋め込むことによって犬・猫の情報や、飼い主情報が管理できるようになっていますが、依然として問題が解決できていない背景があります。

スイスのスタートアップ企業「CogniPet」は、AI(人工知能)等とブロックチェーンを組み合わせて、ペットの表情を正確に識別、ペットの血統、遭難時の捜索など、これまで以上にペット業界の問題解決に向けて開発を進めています。

まとめ

ここまで、

- ブロックチェーンとは何なのか

- ブロックチェーンがなぜ凄いとされているのか

- ブロックチェーンがどこで、どのように使われているのか

というテーマで解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

ブロックチェーンというと、ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)と一緒に解説されていることが多く、「ブロックチェーン=ビットコイン」と認識しがちです。

ブロックチェーンは、あくまでも記録を残すためのデータベース技術の一つです。

仕組みや特徴・種類などの技術的な話は、

投資や投機目的で勉強している方とって必要のない情報と認識している方がいらっしゃるかもしれませんが、そうとも言い切れません。

ブロックチェーンの活用事例で紹介したように、様々な技術を組み合わせてサービスを展開する企業や団体が今後はさらに多く出てくると予想されます。

そこで、

開発やサービス提供のための資金調達目的で、

暗号通貨(仮想通貨)が利用されることで

価格の変動が起きることは大いに予測できます。

みなさんもぜひ、新しい技術にも注目して日々のニュース等から情報収集、勉強をして楽しく稼ぐ投資につなげていきましょう!