【2022年最新】ステーブルコインとは?仕組みや種類、危険性や課題をくわしく解説

仮想通貨への投資は少額からでも大きな利益を得る可能性がありますが、価格変動が大きすぎるためリスクが高いと感じている人も多いと思います。

実際に仮想通貨は価格の暴落と高騰を何度も繰り返してきました。ステーブルコインは、そのような欠点を補うため価格が安定するように維持された仮想通貨です。

ステーブルコインは価格を維持するために様々な仕組みを採用しており、それぞれ特徴やリスクが異なります。今回はステーブルコインの特徴や種類、将来的な課題について解説します。

ステーブルコインとは

ステーブルコインは法定通貨などと連動するように安定した価格を維持する暗号資産です。

ステーブル(stable)とは「安定した」という意味であり、BTCなど従来の仮想通貨は価格変動が激しいためハイリターンを期待できる一方で、価格が安定しないためリスクが高いことがデメリットのひとつでした。

ステーブルコインはボラティリティが低いだけでなく仮想通貨としての特性も併せ持っているため、実用性が高く法定通貨の代替としての機能も期待されています。

ここではステーブルコインの特徴について詳しくみていきましょう。

価格変動が小さい

仮想通貨といえば価格変動が大きくリスクが高いことが問題のひとつでした。ステーブルコインは既存の仮想通貨と比較して安定した価格が設定されています。

そのため貯蓄目的や仮想通貨を換金する際の一時的な保管先、仮想通貨全体が下落した際のリスクヘッジなど安全資産として運用できるメリットがあります。

担保となる資産の用意が必要

ステーブルコインは価格を安定させるために裏付け資産が必要になります。

多くのステーブルコインでは、発行しているトークンと同額の担保となる資産を保有することによって価格を安定させているのです。

例えば時価総額が約840億円のTether(USDT)を発行しているテザー社では、発行総額と同等以上の準備金を用意することで米ドルとの価格を維持する仕組みをとっています。

他にも仮想通貨や金などステーブルコインの種類によって担保となる資産が異なるため、リスクも変化することに注意しなければなりません。

法定通貨としての機能

ステーブルコインは法定通貨の代替機能を持つことが期待されています。

BTCやETHなどの仮想通貨は資産性や流動性はステーブルコインに勝っていますが、価格が安定していないため決済手段としては利用しにくい側面もあります。

一方でステーブルコインは価格の変化が小さく、米ドルなどの法定通貨と連動しているため決済手段として幅広く利用できる可能性が高いといえます。

ステーブルコインの種類

ステーブルコインは大きく分けて担保型と無担保型に分類することができます。さらに担保型の中にも法定通貨や仮想通貨、コモディティなどがあり特徴が異なります。

法定通貨担保型

法定通貨担保型は米ドルや日本円、ユーロなどの法定通貨を裏付け資産としているステーブルコインです。現在発行されているステーブルコインの多くは法定通貨担保型を採用しています。

法定通貨担保型では、発行しているステーブルコインと同等の価値の法定通貨を裏付け資産として保有していなければいけません。例えば時価総額が5億ドルの場合には、米ドルを5億ドル分確保している必要があります。

法定通貨担保型には、時価総額3位のTether(USDT)や4位のUSD Coin(USDC)などが挙げられます。

※2022年6月1日時点

アルゴリズム型

アルゴリズム型は無担保型とも呼ばれており、法定通貨などの特定の資産を担保とせずに供給量を調整することで価格を維持する仕組みをとっています。

アルゴリズムによって一定の価格に自動的に調整されるようになっており、価格が高騰した時には発行枚数を増やし、価格が低下した時にはトークンをバーンすることで発行枚数を抑えます。

これまで多額の担保資産が必要であったステーブルコインですが、アルゴリズム型では低コストでの管理が可能になります。一方で供給量の調節に失敗した際のリスクの高さなどが懸念されています。

アルゴリズム型にはTerraUSD(UST)、Basis Cash(BAC)などがあります。

コモディティ型

コモディティ型は金などの物理的資産を担保にするステーブルコインです。Commodityとは「商品」という意味で、金の他に石油や不動産、貴金属などの物理的資産があります。

金は法定通貨型と同じように価格が安定しているため決済手段として活用することも期待できます。

ゴールドトークンにはテザー社が発行しているTether Gold(XAUT)やPAX Gold(PAXG)などがあり、金に裏付けされたステーブルコインは投資家からの需要が高まっています。

暗号資産担保型

暗号資産担保型はBTCやETHなどの仮想通貨を担保にするステーブルコインです。

一般的に仮想通貨はボラティリティが高い傾向にあるため、担保資産として価格を安定させることは容易ではありません。しかしBTCやETHのような時価総額上位の銘柄は価格が比較的安定しているので担保としての役割は果たすことができます。

仮想通貨を担保にしているステーブルコインは少ないのが現状ですが、Ethereumを裏付け資産にしているDai(DAI)などがあります。

ステーブルコインの危険性と今後の課題

ステーブルコインには決済手段としても活用できるなど将来性が期待される仮想通貨ですが、様々なリスクを払拭できていません。ステーブルコインは安定した資産であるためマネーロンダリングに利用されるリスクがあり、法整備や対策が課題のひとつといえます。

また、裏付け資産を公開していないステーブルコインも存在し、無担保型はTerraUSD(UST)の崩壊によって脆弱性が問題視されています。ここではステーブルコインの問題点や課題について紹介します。

テザー社の裏付け資産疑惑

テザー疑惑とは、Tether(USDT)などを管理しているテザー社が裏付け資産である米ドルを保有していないのではないかという問題です。

2018年1月にテザー社は米商品先物取引委員会から召喚状を送られる事態に発展しています。もしも疑惑が事実であればTether(USDT)の信用は失われ、価値がなくなるだけでなく仮想通貨全体の暴落に繋がる可能性があります。

その後の公聴会ではテザー社に関する発言はほとんどなかったため疑惑が追及されることはなく、2021年3月にはテザー社が裏付け資産を公開し発行されるトークンの担保として必要な額を上回っていると報告がされています。

このようにステーブルコインにとって裏付け資産は信用問題にかかわる重要なポイントなので、保有額や内約には十分に注意しなければいけません。

マネーロンダリングなどの規制強化

ステーブルコインは価格が一定に維持されているため、マネーロンダリングやテロ資金などに利用される危険性があります。匿名性が高く法整備が整っていない仮想通貨は、資金洗浄などの温床になるリスクが指摘されていました。

実際にウクライナ侵攻によって制裁を受けているロシアの富裕層はルーブル建てのステーブルコインを購入することで資金洗浄を試みる動きがあります。

トラベルルール

上記のようなマネーロンダリングの対策のひとつにトラベルルールという要件があります。

トラベルルールは、仮想通貨の取引所で高額の取引が発生した場合に双方の顧客情報を両取引所で共有するルールです。

顧客情報を照らし合わせることでテロリストや犯罪者、制裁の対象者などが送金することを防ぐことができ、不正があった場合には追跡ができる仕組みになっています。

脆弱なステーブルコインの選別

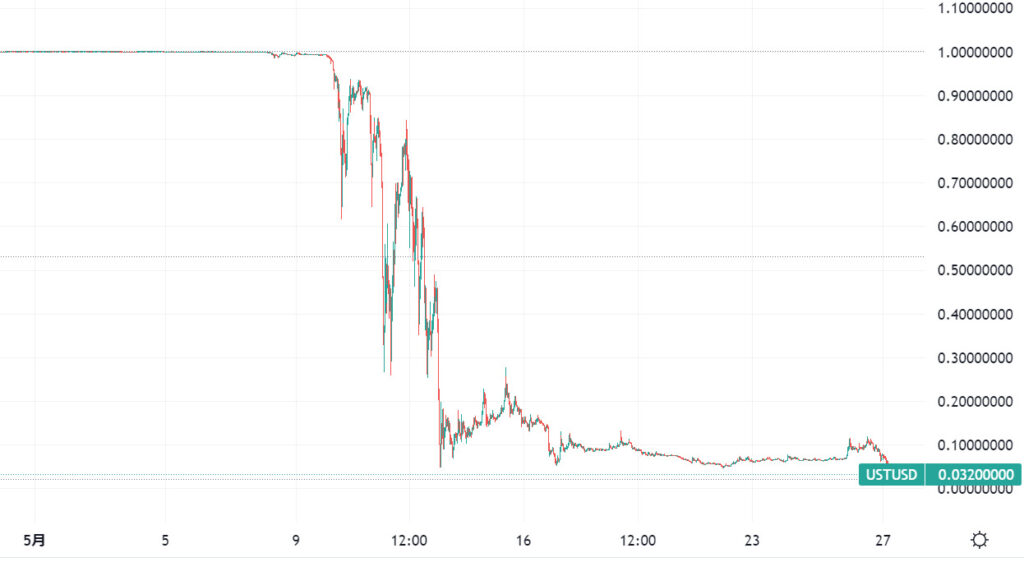

引用:Trading View

引用:Trading View

2022年6月現在、TerraUSD(UST)の暴落によってステーブルコインに対する信頼が揺らいでいます。

TerraUSD(UST)はTerra(LUNA)の供給量を調整することによって一定の価格を維持する無担保型のステーブルコインです。しかしTerra(LUNA)の暴落により価格の調整が困難になり、結果的にTerraUSD(UST)は1米ドル=1USTを維持できませんでした。

TerraUSD(UST)の崩壊によって仮想通貨全体が暴落する中でステーブルコインの種類によって明暗が分かれています。

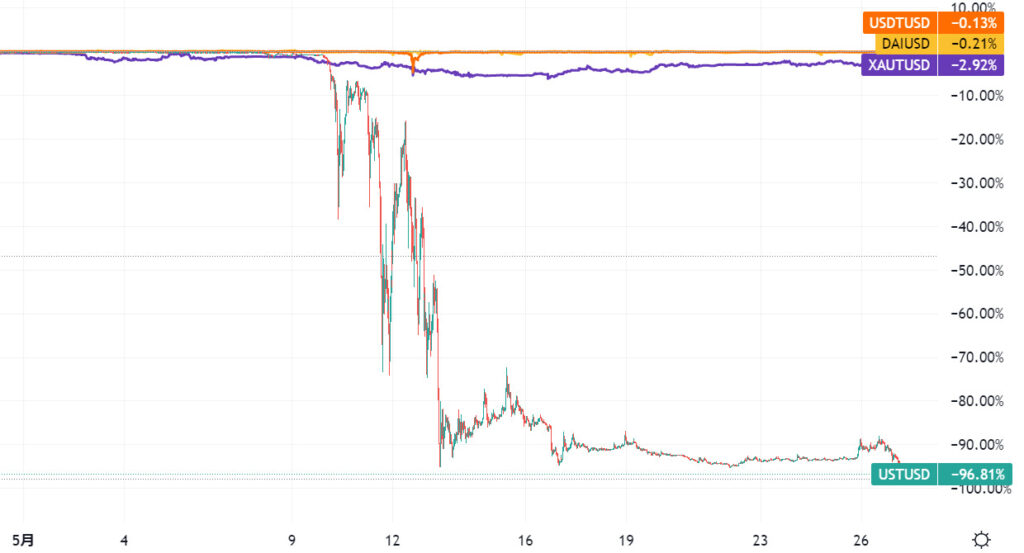

引用:Trading View

引用:Trading View

Tether(USDT)やTether Gold(XAUT)、Dai(DAI)などの担保型のステーブルコインは一時下落していますが価格を維持できています。

一方で2022年3月にハッキング被害を受けているDEI(DEI)は大きく下落し、米ドルとの1対1の連動が崩壊しています。

今回のように裏付け資産や仕組みなどに脆弱性があるステーブルコインは投資家による選別が進み淘汰されていくと考えられます。

「ステーブルコイン=絶対安全」ではない

ステーブルコインは米ドルなどの法定通貨と連動するように維持されているため価格が安定していることが特徴です。

しかしステーブルコインによって価格を安定させる仕組みや担保となる資産は異なるため、投資する際には裏付け資産や管理している企業に問題がないか確かめる必要があります。

またステーブルコインは、必ず価格が維持されるわけではないことに注意しましょう。TerraUSD(UST)のように米ドルとの連動が剥離し崩壊する危険性があることを忘れてはいけません。